『海-消えたプラスチックの謎』

フランス/監督:ヴァンサン・ペラジオ/2016年/53分/英語(日本語字幕)

第4回グリーンイメージ国際環境映像祭グリーンイメージ大賞受賞作品

世界の海洋に浮かぶプラスチックの99%は行方不明。 マイクロプラスチックの捜索とその影響調査に乗り出した各地の科学者たちの最新研究を追う。

欧州を中心に使い捨てプラスチック製品の使用禁止が打ち出されるなど、廃棄されるプラスチックによる環境汚染が大きな問題となっている。

海に流れ出て漂う数十万トン以上のプラスチックの99%は行方不明だという。海でプラスチックに何が起こっているのか。

いろいろな形に成型が容易なプラスチックは、多種多様な用途に使われる。製造過程で燃えにくくしたり、成型しやすくするために多様な化学物質を加える。

この添加剤の中には生殖毒性や神経毒性を持つものもある。このような有毒物質を持ったプラスチックが小さく分解し、数十ミクロンから5ミリほどの目に見えない大きさのマイクロプラスチックとなって海中を漂っている。

そして、プランクトンに取り込まれ、あるいは直接に魚などに取り込まれて食物連鎖に入ってきている。新たな生態系「プラスチック生命圏」すら出来ているという。

英国沿岸のムール貝は100%マイクロプラスチックを含んでいるという研究結果がつい最近発表され、日本でもイワシの内臓からマイクロプラスチックが見つかったという研究もあるように、我々の食にもその脅威が忍び寄ってきている。

|

|

|

|

|

|

『海-消えたプラスチックの謎』 Oceans:The Mystery of the Missing Plastic

プロデューサー:セシル・ドーラ=ギャランドリー/製作:Via Decouvertes

『海-消えたプラスチックの謎』予告編

市民トーク 「大栗川とプラスチックごみの行方」

勝田淳二さん(よみがえれ、大栗川を楽しむ会)

プラスチックの海洋汚染のニュースをみるようになりました。

海を漂うプラごみの映像は強烈です。普段使っているプラスチックだけに考えさせられます。

私たちの身近にある大栗川からプラごみの問題を一緒に考えてみませんか。

『ほたるの川のまもりびと』

日本/2017/監督:山田英治/86分

第5回グリーンイメージ国際環境映像祭グリーンイメージ賞受賞作品

|

ごく普通の暮らしを、ごく普通にしたい。

朝、子どもたちが学校に行く、父と娘がキャッチボールをしている、季節ごとの農作業、おばあちゃんたちがおしゃべりをしている。

それは一見、ごく普通の日本の田舎の暮らし。昔ながらの里山の風景が残る、長崎県川棚町こうばる地区にダム建設の話が持ち上がったのが半世紀ほど前。

50年もの長い間、こうばる地区の住民たちは、ダム計画に翻弄されてきました。現在残っている家族は、13世帯。長い間、苦楽を共にしてきた住民の結束は固く、54人がまるで一つの家族のようです。

ダム建設のための工事車両を入れさせまいと、毎朝、おばちゃんたちは必ずバリケード前に集い、座り込みます。こんなにも住民が抵抗しているのに進められようとしている石木ダム。

この作品には「ふるさと=くらし」を守る、ぶれない住民ひとりひとりの思いがつまっています。

|

|

|

『ほたるの川のまもりびと』予告編

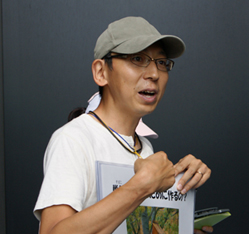

山田英治監督トーク

山田英治(やまだえいじ):監督

ソーシャルクリエイティブプロデューサー/映画監督

早稲田大学政経学部卒業後、広告代理店にコピーライターとして入社。CMプランナーとして数々のTVCMを制作。2000年より映画制作をスタート。

「鍵がない」(つぐみ、大森南朋出演)で劇場公開デビュー。脚本家としてNHK「中学生日記」に参加。ラジオ番組の構成、作詞など、多岐にわたる活動を展開。

2011年の東日本大震災後は、社会課題をクリエイティブのスキルを活用して解決していくソーシャルクリエイティブプロデューサーとして様々な社会テーマの広報やコンテンツ開発、地方自治体のブランディングを担当。

2018年春、社会テーマ専門のクリエイティブエージェンシー (株)社会の広告社設立。

ホームページ『ほたるの川のまもりびと』オフィシャルサイト

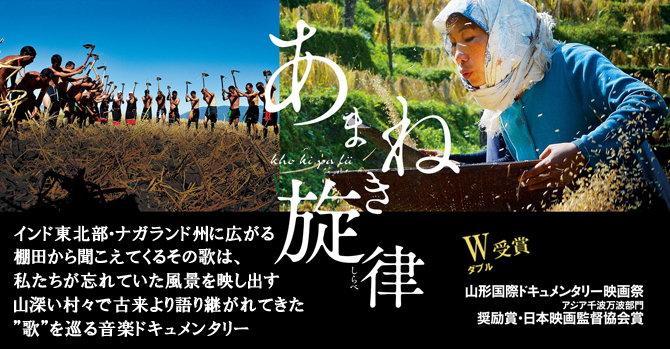

『あまねき旋律(しらべ)』

インド/2017/監督:アヌシュカ・ミーナークシ、イーシュワル・シュリクマール/83分

インド東北部、ミャンマー国境付近に位置するナガランド州。そこに広がる棚田には、いつも歌が響いている。

村人たちは信じられないほど急な斜面に作られた棚田の準備、田植え、穀物の収穫と運搬といった作業を、機械が入りにくい土地のためすべて人力で、グループごとに行っている。

そして、その作業の間はいつも歌を歌う。季節の移り変わりの豊かさ、友愛の歌、その他、生活のすべてを歌で表現している。

農作業をしている最中、一人が声を発すると、それに続けて他の一人も歌いはじめる。女性も男性も一緒になって掛け合いながら歌われる「リ」と呼ばれるその歌は、山々の四方八方に広がっていく。

田畑も、恋も、友情も、苦い記憶も、すべてが歌とともにある。

ナガランドは「ナガの土地」という意味だがナガ族は一部族ではなく、主要なものだけでも16の民族が存在する。本作の舞台はナガランド州南東部にあるペク県。

ここを中心に居住する「チャケサン・ナガ」はナガ族の中でも特に歌が得意な民族で、彼らが歌う民謡「リ」は南アジアの音楽文化では極めてまれなポリフォニー(多声的合唱)で歌われる。

アフリカや東ヨーロッパの民謡や歌唱を想起させるナガランドのその歌声は、インドからの分離独立紛争が半世紀近く続いていることもあって世界でもまだほとんど知られておらず、聴く者に驚きを与え、その響きに魅了されるだろう。

共同監督の、アヌシュカ・ミーナークシとイーシュワル・シュリクマールは、インドの南部出身。ナガランドに古くから伝わるこの音楽に魅了された彼らは、山々に広がる棚田の雄大な風景や季節の移り変わり、

人々の生活や農作業の一部始終を誇張することなく淡々とカメラに捉えていく。山形国際ドキュメンタリー映画祭・アジア千波万波部門で日本映画監督協会賞と奨励賞のW受賞したのを始め、

世界各国の映画祭で人々を静かに深く魅了した音楽ドキュメンタリー。

|

|

|

『あまねき旋律(しらべ)』予告編

| 主催: | EARTH VISION多摩実行委員会 |

| 共催: | たえのは |

| 後援: | 多摩市教育委員会 |

| 提携: | 公益財団法人 多摩市文化振興財団(パルテノン多摩) |

| 協力 | エコ・フレンドリー |

|

〈ボランティアスタッフとして参加してみませんか?〉 「EARTH VISION多摩」は、環境・映画に興味のある市民で構成される「EARTH VISION多摩実行委員会」により運営されています。 企画・上映作品選定などから当日の運営まで、一緒に盛り上げてくださるボランティアスタッフ募集しています。 お問合せはこちらまで | |